ロコノマドからのお知らせやコラムを紹介しています。

NL/ROKKO2023 アムステルダム在住アーティスト、アルネ・ヘンドリックスさん/ハフマン恵真さんと考える「成長って何?」レポート

11/3にROKKONOMADで行われたイベントのレポートです。オランダの先進的な思想や活動にヒントを得ながらこれからの時代の社会のあり方や働き方について考えるシリーズイベントNL/ROKKO。2023年は「成長とは何か」をテーマに掲げていますが、今回はオンラインでオランダとつなぎ、アムステルダムの文化センター「メディアマティック」に関わっているアーティストやプロジェクトマネージャーに話を聞きました。

ダイバーシティーを軸にしたメディアマティックの活動

――本日は、アルネ・ヘンドリックスさんとハフマン恵真(えま)さん、おふたりとの会話から成長について考えてみたいと思います。

アルネさんは「成長と縮小」をテーマに長年活動をされているアムステルダム在住のアーティスト。

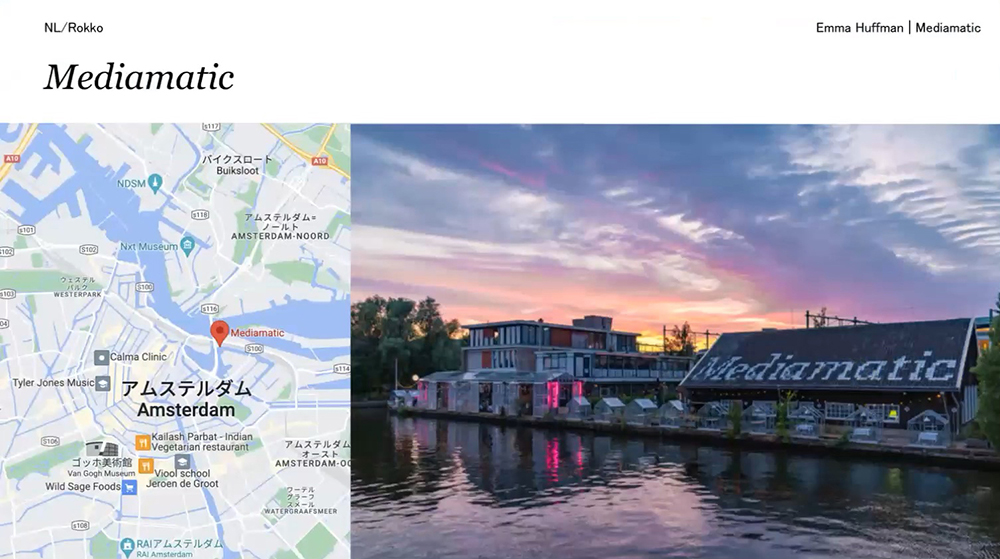

恵真さんは西宮出身で、オランダに行かれて現在は「メディアマティック」という文化施設のプロジェクトマネージャーをされています。メディマティックは菌類などを扱ったバイオロジカル・アートの活動をしたり、レストランをしたり、アロマの活動などをしている施設です。

「ハフマン恵真と申します。京都工芸繊維大学でデザインを学んだ後、オランダへ渡り、2022年の冬よりメディアマティックでプロジェクトマネージャーとして働いています。

メディアマティックがスタートしたのは1983年で、アムステルダム中央駅から徒歩約10分の場所にあります。そこでの活動をいくつか紹介します。

都市空間に生きるさまざまな生き物に注目したり、生きる上で切り離せない食のことを取り上げる『バイオダイバーシティー』の活動を行っています。」

「脳や神経に由来する人間の特性の違いを多様性と捉えて社会の中でどう活かしていくかについて取り組む『ニューロダイバーシティー』のプログラムもあります。ADHDや自閉症を持つ人たちの世界の感じ方に焦点をあてます。

施設の中にどんなスペースがあるかもお伝えします。

『アロマラボ』という、270種類もの香りが集まっているライブラリーがあります。この分野のライブラリーとしてはヨーロッパにおいても最大規模です。

発酵をしたり菌糸体を用いたバイオマテリアルを制作したりする『クリーンラボ』もあります。」

「魚と植物とバクテリアが共生する『アクアポニックス』の設備もあります。魚の糞尿をバクテリアに分解してもらって植物の肥料にすることで、都市部でも効率的に食物をつくることができます。

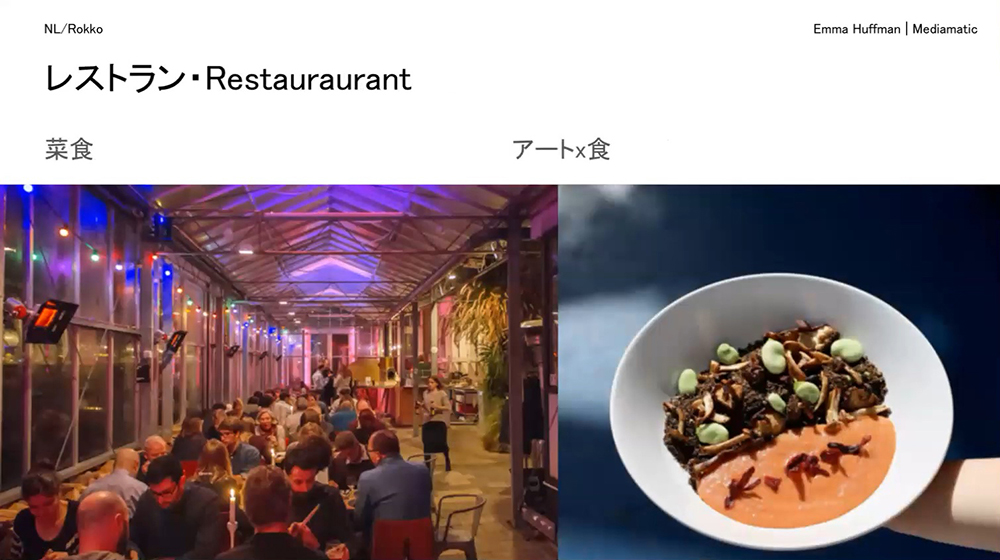

ヴィーガンのコース料理を提供するレストランもあります。年に1~2回、アーティストとのコラボレーションによる、演劇のような食事体験も提供しています。」

「ワークショップも盛んです。アロマワークショップは五感を研ぎ澄ますためのワークショップ。

『失われた知識を取り戻すワークショップ』などもあります。たとえば、生えている植物がどういう構造を持ち、何に使うことができて、食べたらおいしいのかなど、現代の人たちが失っている知識を取り戻すことを目的としています。」

「施設全部を使った大規模なフェスティバルも行っています。今年開催したのは『イタドリ祭り』。ヨーロッパでイタドリはワースト100に入る外来種とみなされて忌み嫌われているのですが、駆除でなく共生する方法を探すことを目的に開催しました。フェスティバルには、イタドリを駆除しているアムステルダム市の担当職員なども同席し、率直な意見を述べてくれました。

このようにメディアマティックでは多様な活動をしています。アムステルダムに来られた際にはぜひお立ち寄りください!」

「縮小」しながら進化する

――引き続いてアーティスト、アルネ・ヘンドリックスさんの発表をお聞きします。

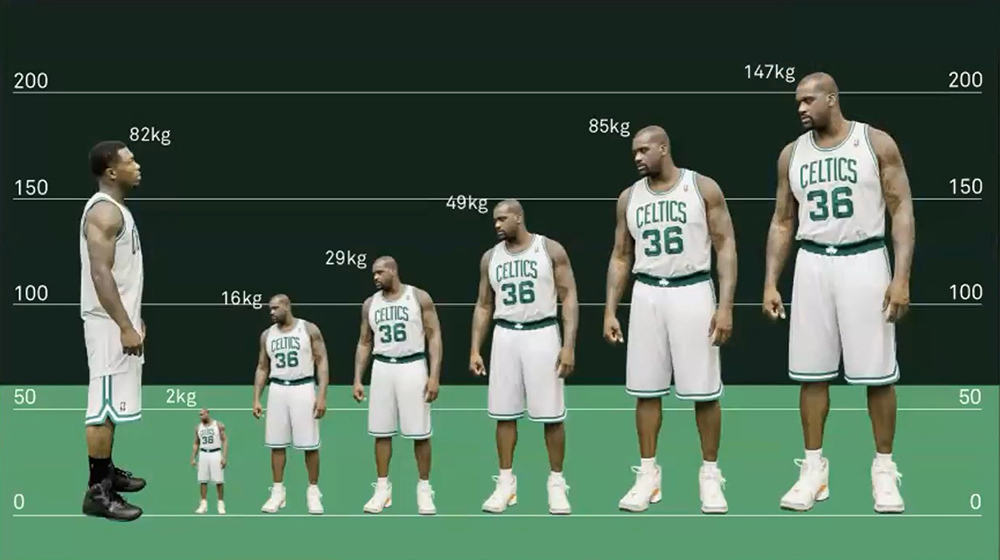

「皆さんは、成長のイメージをどう捉えていますか? この深いテーマに対し、私は『縮小』というキーワードを手がかりに15年近くも探求しています。

個人的には、成長を自分の体の大きさと関係させて考えるのが良いのではないかと思っています。体が大きければ大きいほど世界は小さくなるし、小さくなればなるほど世界は広くなる。

大きくなることでなく、小さくなろうという意思が社会通念になるのはどうしたらいいか。ある意味で成長であると言えるのではないかと考えています。」

「成長と縮小についての探求を続ける中、沖縄に行って発見がありました。

宿泊したホステルのお母さんが歓待してくれた際、味噌汁を出してくれました。そして『腹八分(ハラハチブ)』という言葉を教えてくれました。

『80%くらいがちょうどいい』という概念。言い換えれば、常に20%を空けておくという意味であり、それは成長できる余地でもあると感じました」

「20%を空けておく感覚に共感を覚えて、ヨーロッパでいろんな人に腹八分と言い始めました。単に食べ物だけではなくて、いろんなことにこの8割2割という考え方はあてはまるのではないかと考えたのです。」

味噌はメッセージでありコミュニケーション

「『腹八分』という言葉に感動して、実は味噌にもすごいメッセージが内包されていることを見落とすところでした。

味噌は植物性で、味噌汁を食べるということ自体が腹八分を表現しているのだと気がつきました。

腹八分は哲学的な話ですが、味噌汁はより物質的に私たちに本質を伝えてくれています。」

「なぜ日本とオランダは長崎の出島から数えると400年以上も前から交易の歴史があるのに、我々オランダ人は味噌汁を飲まなかったのでしょう??

食器やシルクといった、キラキラしたものばかりに注目して貿易したけれど、でも実は味噌の方が価値があるものだということに過去のオランダ人は気づけていなかった。

現在オランダでは乳製品や肉など動物性の食品をめぐる環境的な議論が巻き起こっていますが、もし我々が味噌をもっと昔から取り入れて食生活がそこで変わっていたら、こういう問題は起こらなかったのではないか?」

「そこで、オランダ人と日本人で協力して味噌をつくるプロジェクトを始めました。17世紀オランダに味噌が初めて入ってきたときの出来事へ敬意を表し、当時のオランダ語のスペルでMIESOにしました。

また、東京にいる友達が味噌をつくったことがないというので、私が味噌の作り方を教えました。せっかくなので、オランダ人の私と日本の友人がつくった味噌同士を結婚させようと言って、熊本にある味噌天神に行き祈祷してもらって、味噌の結婚式も行いました。」

「味噌をささいなものと思うかもしれませんが、実は社会に大きな影響を与えられる可能性を秘めています。私は900個、小さなケースに入れた味噌をつくって交換するプロジェクトも始めました。味噌をつくりあって交換する文化がかつての日本であったと思いますけど、この交換という行為もすごく可能性があり、それによって互いの関係を構築し深めていくこともできます。プロセスを重ねていくことで社会が変わっていく。味噌の“ウマミ”のように深い味わいが社会に浸透していくことを思い描いています。」

社会におけるアーティストの役割とは

――会場の参加者からの質問です。「アルネさんは、油絵を描いたり彫刻をつくったりする従来のアーティストのイメージとはちょっと違い、ときに社会学者のようにも感じる瞬間もあって興味深かったのですが、アーティストが社会に対して果たす役割をどう考えていらっしゃいますか?」

「私は自身のことを“アーティスティック・リサーチャー”と呼ぶときがあります。造形行為もするのですが、大事なのはできたものより、それによって『どういう自由を人々に与えられるか』だと思っています。何が新しいものなのか、これからの社会はどうなるのか、間違っていることは何か、そういうことを探していって表現することが大事と考えています。」

――恵真さんはどうですか?

「社会に当たり前とされていることに対し、一歩外にいる視点から自由な発想で問い直すのがアーティストなのではないでしょうか。」

――お二人とも話が非常に面白く、新しい視点を持つきっかけになりました。恵真さん、アルネさん、ありがとうございました。

(2023年11月3日取材 ライター=安田洋平)